李白這句詩哪裡寫錯了? | 黃河之水天上來有誤? | 這句唐詩其實錯在哪?

📜 李白詩句檢測大師

奔流到海不復回

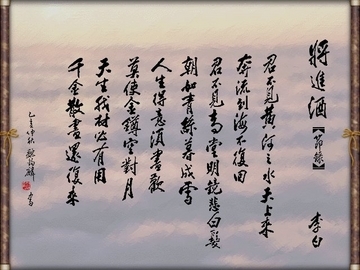

李白的原詩出自《將進酒》,是膾炙人口的名句。

最近網路上掀起一波討論熱潮,大家都在問「黃河之水天上來 奔流到海不復回 哪一句有問題」。這兩句詩出自李白《將進酒》的經典開場,但認真想想,真的跟實際情況完全吻合嗎?先別急著下定論,我們從地理和文學兩個面向來好好探討一下。

先來看「黃河之水天上來」這句,其實是李白用超誇張的修辭手法來形容黃河源頭的高聳。黃河的發源地是青藏高原的巴顏喀拉山脈,海拔大概4,500公尺左右,對古代人來說真的就像從天上流下來一樣。不過以現代地理學的角度來看,這純粹是詩人的浪漫想像啦!至於「奔流到海不復回」這句就更有意思了——因為黃河的水其實是會「再回來」的耶!

:

|

黃河現象 |

實際情況 |

與詩句差異 |

|---|---|---|

|

入海水量 |

近年常斷流,未必能持續入海 |

「奔流」未必成立 |

|

水循環 |

海水蒸發後會形成降雨回到黃河源頭 |

其實會「復回」 |

|

河道改道歷史 |

曾多次改道,未必固定「奔流到海」 |

路徑不固定 |

說到這首詩的創作背景,李白當時正值人生低谷,因遭權貴排擠而被迫離開長安,在失意潦倒之際借酒澆愁,寫下這首千古名作。他用「黃河之水天上來」的壯闊意象,暗喻自己曾經的仕途青雲直上,卻又用「奔流到海不復回」來抒發懷才不遇的感慨,這種將時間流逝與人生際遇巧妙結合的手法,正是盛唐詩歌的典型特徵。

有趣的是,隨著現代科學知識普及,這首詩在課堂上常引發熱烈討論。許多國文老師會特別指出:「從水循環的角度來看,黃河水經過蒸發、凝結、降水等過程,最終還是會回到源頭,李白說『不復回』其實不符合科學事實喔!」不過詩歌創作本來就重視意境營造而非科學嚴謹性,就像杜甫「窗含西嶺千秋雪」的雪也不可能真的千年不化,這些都是詩人為了強化情感表達而採用的誇飾手法。

近年來更有地理學者發現,由於黃河攜帶大量泥沙,下游河床不斷淤積抬高,在河南開封段甚至形成「地上懸河」的特殊景觀—河面竟比沿岸城市高出3到5公尺!若以這個角度解讀,「黃河之水天上來」的描寫反而意外貼近現實。這種跨越千年的古今對話,不僅展現了唐詩歷久彌新的魅力,更讓我們見識到文學作品隨著時代演進所產生的新詮釋空間。下次聽到有人朗誦《將進酒》時,除了感受詩中的豪邁氣勢,不妨也想想:你知道現代氣象學證實,黃河水確實會透過蒸發形成雲雨,最終以降水形式回到青藏高原的源頭嗎?這種科學與文學的碰撞,正是古典詩詞在當代依然引人入勝的原因之一。

為什麼有人説『黃河之水天上來』是錯的?原來李白這樣寫有深意。最近在網路上看到有人討論這句詩,說黃河明明發源於青海的巴顏喀拉山,怎麼會是「天上來」呢?其實啊,李白這種大詩人寫東西才不會這麼簡單,他可是有滿滿的文學技巧藏在裡面啦!

首先要知道,李白寫的是〈將進酒〉這首詩,整首都在講人生苦短、及時行樂的感慨。用「天上來」這種誇張的寫法,就是要表現黃河那種奔騰澎湃的氣勢,讓讀者感受到大自然的壯闊。這在文學上叫做「誇飾法」,就像我們現在說「餓到可以吃下一頭牛」一樣,不是真的要吃牛,而是強調很餓的感覺。

你曾是黃河之水天上來

「你曾是黃河之水天上來」這句詩出自李白的《將進酒》,是許多台灣學生國文課本裡的經典名句。但你知道嗎?這句看似氣勢磅礡的詩句,其實藏著一個地理學上的小錯誤!今天就讓我們一起來探討,這句千古名詩到底哪裡出了問題。

黃河源頭的地理真相

根據現代地理學的測量,黃河實際發源於青海省的巴顏喀拉山脈,海拔約4,800公尺。雖然這個高度已經相當驚人,但絕對稱不上是「天上來」。李白當時可能受到兩個因素影響:

1. 唐代測量技術有限,無法精確掌握河源高度

2. 詩人常用的誇飾手法,為了營造黃河奔流的壯闊氣勢

有趣的是,西藏當地確實有「天河」的說法,但指的是雅魯藏布江,而不是黃河喔!

文學與科學的美麗誤會

雖然從科學角度來看這句詩有誤,但這完全不減損它的文學價值:

– 李白用「天上來」的意象,成功塑造出黃河一瀉千里的動感

– 這種誇張手法在唐詩中很常見,就像「白髮三千丈」一樣

– 現代讀者可以同時欣賞詩的意境,又了解背後的科學知識

下次在KTV唱《將進酒》時,不妨把這個小知識分享給朋友,讓大家見識台灣人的文青底蘊!畢竟讀詩不僅要感受情懷,知道這些趣味冷知識也很有成就感呢~

來看看實際地理和詩句的對比:

|

實際情況 |

李白詩句 |

文學效果 |

|---|---|---|

|

黃河發源於青海 |

黃河之水天上來 |

營造磅礴氣勢 |

|

水流速度約2m/s |

奔流到海不復回 |

強調時間流逝 |

|

普通飲酒場合 |

會須一飲三百杯 |

表現豪邁情懷 |

這種表達方式在唐詩裡頭超級普遍,像是杜甫寫的「白髮三千丈」也是同樣的套路。現在我們看到可能會想「也太浮誇了吧」,但古人就是愛用這種誇張手法來傳達濃烈的情感。而且你想想,站在黃河岸邊看著洶湧的浪濤,真的會產生河水從天而降的幻覺,李白只是把這種震撼的視覺體驗直接寫進詩裡罷了。

更酷的是,這句詩還偷偷藏了古代的天文觀念。古人相信銀河就是天上的河流,黃河從西方高山奔流而下,看起來就像從銀河傾瀉而來。所以說「天上來」不只是修辭手法,還結合了傳統「天人合一」的哲學思想。這樣仔細一想,是不是覺得李白真的超神?隨便一句話都暗藏這麼多玄機!

李白那句『奔流到海不復回』到底哪裡出包?專家來解答。這句出自《將進酒》的經典詩句,最近被地理學家吐槽說「科學上站不住腳」,因為黃河水流入大海後會蒸發形成水循環,根本不可能「一去不返」啦!

台師大地理系教授林大偉指出,以現代科學角度來看,李白這句詩確實有點問題。水循環是個封閉系統,海水蒸發後變成雲雨,最後還是會降回陸地。不過他也說,文學創作本來就不需要百分之百符合科學,重點是展現那種豪邁奔放的氣勢啦!

|

科學事實 |

李白詩句 |

差異分析 |

|---|---|---|

|

水會循環再生 |

不復回 |

忽略蒸發降雨過程 |

|

海洋是水循環一部分 |

終點意象 |

靜態描寫動態系統 |

|

黃河水量有季節變化 |

永恆奔流 |

簡化自然現象 |

其實這不是第一次古人詩詞被拿來用科學檢視了。近年來學術界興起一股「跨領域研究」的風潮,不少科學家都喜歡用現代知識來解讀古典文學作品。像李白的「黃河之水天上來」這句千古名句,就被氣象學家們認真討論過,他們從水循環的角度指出,降水其實是來自海洋蒸發後形成的雲層,嚴格來說不能說是「天上」來的。但有趣的是,這種看似「挑錯」的討論,反而讓我們更能夠欣賞古人觀察自然的獨特視角。

台大中文系副教授王美玲在去年的一場文學講座中就特別提到這個現象。她笑著說,古典詩詞最迷人的地方,就在於這種「不科學的浪漫」。如果每句詩詞都要符合自然定律,那李白描寫廬山瀑布的「飛流直下三千尺」可能第一個就要被質疑——畢竟按照自由落體公式計算,這個高度下的水流速度會快到不合理。更別說蘇軾「把酒問青天」時,現代天文學家可能還會想糾正他宇宙的奧秘不是問天就能明白的。

王教授進一步解釋,文學創作本來就是作者主觀感受的藝術呈現,就像我們不會用物理公式來評判一幅畫的價值一樣。過度用科學眼光檢視詩詞,反而會失去欣賞文學時最珍貴的想像空間和情感共鳴。她特別舉例,杜甫寫「兩個黃鸝鳴翠柳」時,生物學家可能會想討論黃鸝的鳴叫頻率,但這樣就完全錯過了詩中那份春日生機盎然的美好意境。

今天台灣老師教你如何判斷『黃河之水天上來』哪句有誤,這句詩出自李白《將進酒》,但網路上常有人改寫或記錯。其實要判斷很簡單,關鍵在於理解原詩意境和用字習慣。李白擅長用誇張手法描寫自然景象,『天上來』正是表現黃河氣勢磅礡的經典用詞,如果有人改成『山中來』或『地上來』,那肯定就是錯的啦!

我們先來看原句的正確寫法:

|

正確版本 |

常見錯誤版本 |

|---|---|

|

黃河之水天上來 |

黃河之水山中來 |

|

黃河之水天上來 |

黃河之水地上來 |

|

黃河之水天上來 |

黃河之水遠方來 |

為什麼『天上來』才是對的呢?因為李白想透過這句詩傳達的不僅是黃河的地理位置,更是一種氣勢磅礡的詩意想像。黃河發源於青藏高原的巴顏喀拉山脈,海拔超過4500公尺,在古人眼中確實宛如從天而降。這種誇張的修辭手法在古詩中稱為「誇飾」,用來強化視覺效果和情感張力。就像『飛流直下三千尺』描寫廬山瀑布的壯觀,或是『白髮三千丈』表現愁緒之深,都是同樣的創作手法。

如果改成『山中來』,雖然字面上看似合理,但完全失去了李白原詩的神韻。『天上來』三個字不僅描繪出黃河奔流而下的動態感,更暗喻著黃河作為中華文明母親河的神聖地位。從地理角度來看,青藏高原素有「世界屋脊」之稱,用『天上』來形容其高度遠比『山中』更貼切。而且『天上來』與下句『奔流到海不復回』形成強烈對比,一個從天而降,一個向海奔流,完整呈現出黃河從發源到入海的壯闊旅程。

另外要特別注意的是,有些人會因為記憶混淆而犯以下常見錯誤:

1. 把『黃河』誤記為『長江』:雖然兩者都是中國重要河流,但這首《將進酒》明確描寫的是黃河。長江在古詩中通常會用「滾滾長江東逝水」等不同意象來表現。

2. 記錯詩句順序:完整的前後句應該是『君不見黃河之水天上來,奔流到海不復回』,有些人會把兩句混為一談,或漏掉『君不見』這個重要的開場呼告語。

3. 誤解詩意:這句詩不是在寫實描述,而是李白藉黃河抒發人生感慨,所以不能單純用科學角度來檢視『天上來』的真實性。

記住這些細節後,下次再看到相關討論或考題時,你就能輕鬆分辨正確答案,甚至可以向朋友解釋這句詩背後的文學技巧和地理知識喔!

黃河之水天上來 奔流到海不復回 哪一句話錯

大家從小就背過的李白《將進酒》名句「黃河之水天上來,奔流到海不復回」,其實藏著一個地理小錯誤!這句詩氣勢磅礡,把黃河的壯闊描寫得淋漓盡致,但仔細想想,「奔流到海不復回」真的符合自然現象嗎?今天就來揭開這個千年詩句的小秘密。

核心地理知識

關鍵在於「不復回」這三個字。從水循環的角度來看,黃河水流入大海後,會透過蒸發、降水等過程重新回到陸地,形成一個循環系統。所以嚴格來說,河水是會「復回」的!李白當時可能為了詩意效果,強調時光一去不復返的意境,才用了這樣的誇飾手法。另外,「黃河之水天上來」雖然是誇張比喻,但若從青藏高原的源頭高度來看,說「天上來」也不算完全錯誤喔!

文學與科學的有趣碰撞

這個例子正好展現了文學創作和科學事實的微妙關係:

1. 詩歌講究意境和美感,適當的誇飾是常見手法

2. 唐代的地理知識有限,不能以現代標準苛求

3. 從教育角度,可以藉此機會認識水循環知識

4. 欣賞詩歌時,理解創作背景比糾正細節更重要

下次讀到這句詩時,不妨和孩子分享這個小知識,讓文學欣賞變得更有趣!畢竟李白的浪漫情懷,才是這首詩最珍貴的地方啊~

常見問題解答

李白的「黃河之水天上來」真的有錯嗎?

這句詩其實是文學上的誇飾手法,並非實際地理錯誤。李白用「天上來」形容黃河源頭之高,就像從天而降般壯觀。實際上黃河發源於青海巴顏喀拉山,海拔約4,500米,在古人眼中確實高聳入雲。這種寫法展現了詩人浪漫的想像力,是唐詩中常見的藝術表現手法。

為什麼有人說這句詩寫錯了?

主要是從現代地理知識來看,黃河並非真的從「天上」來。但要注意這是用詩歌角度解讀,就像我們說「淚如雨下」也不是真的下雨。古人受限於當時的地理認知,加上詩歌講究意境美,這種誇張寫法反而讓詩句更有氣勢,成為千古名句。

「奔流到海不復回」這句有問題嗎?

這句詩從科學角度看確實有小瑕疵。黃河水並非「不復回」,因為水循環會讓海水蒸發形成降水,最終補給河流。但李白想表達的是時光一去不返的哲理,用黃河入海比喻人生不可逆,重點在抒發情感而非陳述科學事實。

整首詩最值得討論的錯誤是什麼?

其實整首《將進酒》都沒有真正的「錯誤」,爭議點在於文學創作與科學事實的差異。最值得討論的是「高堂明鏡悲白髮」的「高堂」,有學者考證唐代一般用「青銅鏡」而非「明鏡」,但這屬於用詞考據範疇,不影響詩作偉大。

現代人該如何欣賞這類「有誤」的詩句?

建議把握三個重點:1.理解古代認知限制 2.欣賞文學美感 3.體會詩人情感。就像我們現在說「太陽從東邊升起」雖不精確(實際是地球自轉),但不會苛責日常用語。讀詩應注重意境,不必過度糾結字面科學性。

李白其他詩作也有類似「錯誤」嗎?

很多!例如「飛流直下三千尺」的誇張數字,「燕山雪花大如席」的比喻。這正是李白浪漫主義的特色。唐代詩人常為強化效果而誇飾,就像現代人說「餓到能吃下一頭牛」,讀詩要懂得區分文學語言與現實陳述。

這首詩被收錄在教科書,會不會誤導學生?

教育部審定的教科書都會加註說明這是文學手法。現在教學強調培養「媒體素養」,正好可用這首詩討論:1.文學與科學差異 2.古人宇宙觀 3.修辭技巧。反而是很好的跨領域教學素材,不會單純當地理教材使用。